Tebboune-Macron: Une tentative de relance marquée par des intérêts stratégiques et une proximité quasi filiale

L’entretien téléphonique du 31 mars 2025 entre le président français et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, s’inscrit dans un contexte de tensions accumulées ces derniers mois. Si les deux communiqués, celui de l’Élysée et celui d’El Mouradia, convergent sur plusieurs points essentiels, des nuances et différences subtiles témoignent des enjeux et intérêts propres à chaque partie. Mais au-delà de la diplomatie, une dimension plus intime semble teinter leurs échanges.

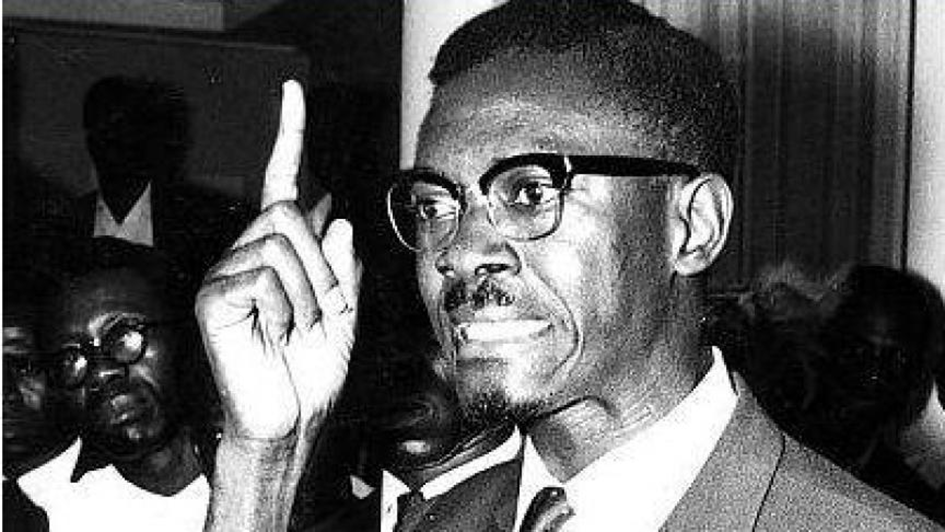

Une relation quasi filiale entre Macron et Tebboune

Chaque rencontre entre les deux chefs d’État est marquée par une certaine émotion et une gestuelle qui ne trompe pas. Emmanuel Macron, connu pour être prudemment tactile dans ses relations diplomatiques, affiche avec Abdelmadjid Tebboune une proximité inhabituelle. Poignées de main prolongées, accolades appuyées, regards empreints d’une forme de respect mutuel : les deux hommes semblent entretenir une relation quasi filiale. Cette dynamique interpelle, d’autant plus que Macron a toujours eu une relation compliquée avec ses propres parents, qu’il voit peu et qui ne sont plus apparus publiquement à ses côtés depuis la cérémonie d’investiture lors de son premier mandat. Dans ce contexte, la figure du président Tebboune pourrait être perçue comme une présence paternelle de substitution, ajoutant une dimension psychologique à leur relation politique.

Cependant, cette proximité entre les deux hommes se heurte à des tensions profondes au sein de l’entourage de Macron. Le président français, souvent critiqué pour son approche du “en même temps”, oscille entre une volonté sincère de rapprochement avec l’Algérie et les pressions exercées par certains cercles politiques et médiatiques en France. Cette dualité s’était déjà manifestée en 2017, lorsqu’au cours de sa première campagne présidentielle, Macron avait qualifié la colonisation de “crime contre l’humanité” lors d’une interview en Algérie. Mais dès son retour en France, sous la pression de la droite dure et des milieux très conservateurs, il avait nuancé ses propos, illustrant une fois de plus son positionnement instable sur les questions mémorielles. Cette instabilité complique la relation avec Alger, qui reste méfiante quant à la capacité de Macron à aller jusqu’au bout d’un processus de reconnaissance historique et de demande de pardon officiel.

Aujourd’hui, alors qu’il entame les deux dernières années de son second mandat, Macron a une opportunité unique de marquer l’histoire franco-algérienne. En Tebboune, il semble avoir trouvé un interlocuteur avec qui il partage une certaine alchimie, presque paternelle, et qui pourrait l’aider à aller plus loin dans ce processus. Mais parviendra-t-il à surmonter les résistances internes à son propre pays ?

Un réajustement du dialogue diplomatique

Les deux présidents insistent sur la nécessité de renouer un dialogue « fructueux », dans la continuité de la Déclaration d’Alger de 2022. L’Élysée souligne les « gestes forts » réalisés dans le cadre du travail mémoriel, notamment la création de la commission mixte d’historiens et la reconnaissance de responsabilités françaises dans des épisodes sombres de la guerre d’Algérie. Le communiqué algérien, quant à lui, adopte un ton plus neutre, mettant en avant la « pacification, réconciliation et reconstruction » des relations, sans évoquer directement les avancées mémorielles précédentes. Cette différence traduit une prudence algérienne quant aux implications politiques et historiques du processus.

La question de la coopération sécuritaire et migratoire

L’Élysée annonce une « reprise sans délai » de la coopération sécuritaire, signe d’une volonté française d’obtenir des avancées concrètes sur ce terrain. L’Algérie ne mentionne pas explicitement cet aspect, laissant entendre une approche plus mesurée. La question migratoire est, quant à elle, présentée par Paris sous l’angle d’une « coopération confiante, fluide et efficace », alors qu’Alger n’en fait pas mention, illustrant un décalage dans les priorités affichées.

La dimension économique et judiciaire

Les deux communiqués convergent sur la volonté de renforcer la coopération économique. Cependant, l’Élysée met en avant un soutien français à la révision de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne, une démarche qui traduit un positionnement plus offensif de la France sur les relations commerciales euro-méditerranéennes. L’Algérie reste plus générale, insistant sur la « prise en compte des intérêts des deux pays ».

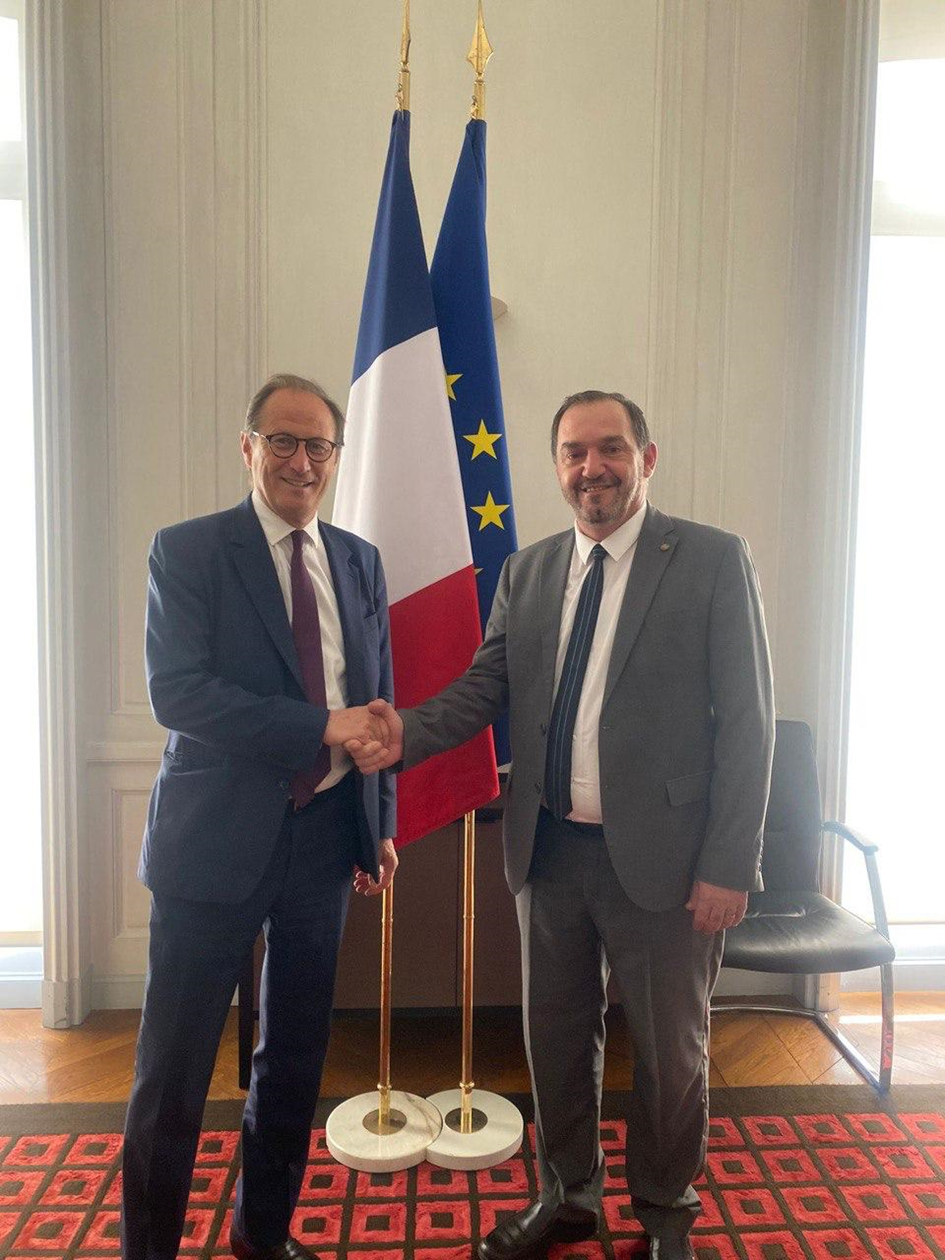

Sur le volet judiciaire, les deux parties s’accordent sur la relance des coopérations, illustrée par la prochaine visite à Alger du ministre français de la Justice, Gérald Moussa Darmanin. Toutefois, alors que Paris met en avant la nécessité d’échanges « efficaces et concrets », le communiqué algérien reste plus descriptif, soulignant l’incarnation de cette relance sans insister sur son urgence.

La question sensible de Boualem Sansal

L’intervention d’Emmanuel Macron en faveur d’un geste de clémence envers l’écrivain Boualem Sansal, détenu en Algérie, est une initiative marquante du côté français. L’Élysée présente cela comme un appel à « un geste de clémence et d’humanité ». Le communiqué algérien, lui, évoque sobrement un appel à « tourner la page », une tournure qui témoigne d’une certaine réticence à reconnaître l’aspect humanitaire de la demande française.

Une dynamique relancée mais fragile

Enfin, les deux parties s’accordent sur l’organisation d’une rencontre prochaine entre les présidents. Cette perspective témoigne d’une volonté réciproque de relancer la relation bilatérale, mais les différences de tonalité dans les communiqués révèlent des attentes et des intérêts distincts. L’Algérie affiche une prudence diplomatique et évite les formulations engageantes, tandis que la France semble plus pressée d’obtenir des résultats tangibles, notamment sur les volets sécuritaire et économique.

Si cet entretien téléphonique marque une accalmie, il reste à voir si les volontés affichées se traduiront en avancées concrètes, ou si les divergences persistantes freineront, une fois de plus, la relation entre Paris et Alger. D’ici la fin du mandat de Macron en 2027, cette relation pourrait bien marquer l’histoire commune des deux pays. La balle est dans le camp de la France d’Emmanuel Macron.